Uno de los libros que he tenido ocasión de leer durante mi obligado descanso se titula "El sentido de la vida", de Julian Baggini, cuyo subtítulo reza "Y las respuestas de la filosofía". Columnista en varios periódicos y editor de la revista The Philosopher's Magazine, Baggini parece animado por la vocación de poner la filosofía al alcance de un público amplio sin caer en la vulgarización de la misma, y yo diría que lo consigue.

Inevitablemente la primera cuestión pone en relación sentido y fin: ¿es necesario que la vida tenga un fin trascendente para tener sentido?. Hasta hace poco más de un siglo, cuando la existencia de un Creador era consideraba evidente en sí misma por la gran mayoría de la gente, la respuesta a esa pregunta parecía necesariamente afirmativa. Tan era así, que los mismos filósofos que tuvieron la osadía de enfrentarse a idea de la muerte de Dios encontraron en el pecado la penitencia: la vida, para existencialistas y nihilistas, resultó absurda y sin sentido hasta el punto de plantarse el suicidio como la opción más coherente (y en más de un caso esa coherencia se llevó hasta sus últimas consecuencias). Pero afortunadamente hemos pasado ya este sarampión y hoy somos capaces de diferenciar el fin (trascendente) del sentido. Es decir, un fin preasignado por un ser trascendente podría, quizá, dar sentido a la vida, pero nada nos autoriza a negar ese sentido por el hecho de que no concurra tal circunstancia. En palabras de Baggini, "si podemos dar un objetivo y sentido a la vida, no hay ninguna razón obvia por la que debamos considerar que este tipo de sentido es inferior al dado por un creador". No sólo no hay ninguna razón, sino que está por demostrar cual pudiera ser ese hipotético fin para el cual habríamos sido creados. Baggini -cuyo punto de arranque es lo que él llama una búsqueda racional y laica- se hace una serie de consideraciones a partir de las interpretaciones de la supuesta voluntad de Dios tales como que estamos aquí para cumplir su voluntad y adorarle (en este supuesto nuestra vida tendría un objetivo para el ser que nos ha creado, pero no para nosotros) o para crecer y multiplicarnos, y dominar la tierra y sus criaturas (no tenemos ni idea de por qué la tierra y sus criaturas necesitan ser dominadas ni de cómo el hacerlo puede dar sentido a nuestra vida). Pero no es mi intención, ni cabe aquí extenderme, en los argumentos de Baggini, sino sobrevolar su aproximación al sentido de la vida.

Una vez sentado que se trata de una búsqueda racional y laica, y descartado que la aproximación religiosa sea, no ya la única, sino ni siquiera la más racional, Baggini recorre en una serie de posibles respuestas al sentido de la vida y para cada una de ellas esboza una o varias tesis y sus correspondientes antítesis. Por ejemplo, ¿marcarse una meta puede dar sentido a la vida?; quizá sí, pero corremos el riesgo de quedarnos sin ese sentido una vez conseguida la meta o frustrarnos irremediablemente si la meta resulta inalcanzable. ¿Conseguir el éxito puede dar sentido a una vida?; también es posible, pero esto condena a la inmensa mayoría de la humanidad a una vida sin sentido. ¿Ayudar a los demás puede darnos ese sentido?; puede, pero ayudar a los otros es un medio para sacarles de un apuro o darles mejor calidad de vida, no un fin para dar sentido a nuestra vida. También, en fin, contribuir a la prosperidad de la comunidad, la nación, la humanidad o la misma especie pueden ser objetivos de una vida con sentido, pero sin perder de vista que lo que es valioso de la humanidad no se encuentra en ese nivel, que no deja de ser una abstracción, sino en de sus miembros individuales.

Quizá uno de lo momentos en que uno se siente proclive a enfrentar este tipo de preguntas es cuando tiene la percepción de que la vida tiene fecha de caducidad, como los yogures, y que esta fecha puede no estar muy lejana o, cuanto menos, no aplazada sine die. La pregunta que surge ya no es tanto si la vida tiene o no sentido, sino como debiera aprovecharse ese tiempo que se muestra avaro. ¿Debería uno modificar su actitud o sus prioridades ante tal eventualidad?; ¿cae uno en la cuenta de que ha estado dejando de hacer cosas importantes mientras el tiempo no apremiaba, y que ahora debe acometer a toda prisa?. ¿Tiene sentido continuar dedicando tiempo a descifrar los intríngulis de una determinada herramienta informática, que se abordó como un hobby, terminar alguno de los libros de novela, historia o ensayo que se quedaron con un punto entre sus páginas que ya empieza a amarillear, o seguir planificando ese viaje de vacaciones que quizá no llegue nunca?. ¿Qué es lo que realmente vale la pena hacer, ahora que sabemos que ya no haremos muchas cosas que creímos posibles?.

Después de darle más de una y más de dos vueltas al asunto, he llegado a la conclusión de que no hay ninguna razón para cambiar las prioridades. No se me ocurre ninguna razón en virtud de la cual, la importancia relativa de las cosas, y nuestra actitud ante ellas y ante la vida, deba cambiar en función de las expectativas de vida. Lo que era digno de atención sigue siendolo, lo que procuraba entretenimiento y solaz lo sigue procurando, y los motivos para reflexionar ante la vida y su sentido me siguen pareciendo igual de vigentes.

Volviendo al libro de Baggini, nos encontramos al llegar a su término con algo que ya sospechábamos tras las primeras páginas de lectura: el sentido de la vida existe, pero depende de cada uno. "El principal argumento de este libro -nos dice Baggini en el último capítulo- es, por lo tanto, democrático e igualitario, en el sentido de que devuelve a cada uno de nosotros el poder y la responsabilidad de descubrir y en parte determinar el sentido por nosotros mismos".

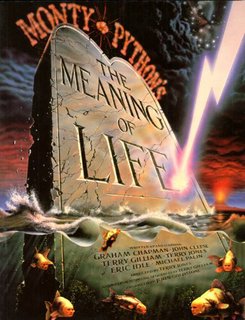

Bien, aquí se acaba la película. Ahora, este es el sentido de la vida.

(Le entregan un sobre, ella lo abre y lee)

...Bueno, no es nada especial. Procurad ser agradables con la gente, evitad comer grasas, leed un buen libro de vez en cuando, dad algún paseo y procurad vivir juntos en paz y armonía con la gente de todos los credos y naciones.

MONTY PYTHON, El sentido de la vida.